la fin des longues correspondances — guadalupe nettel

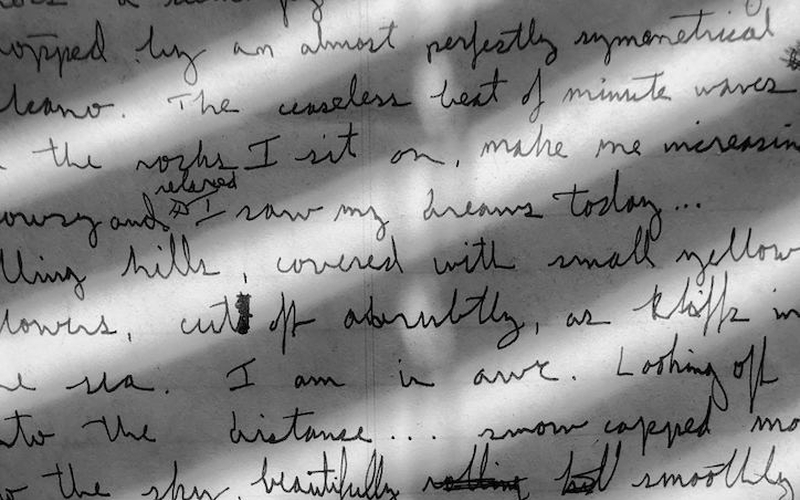

Pour "Inventaire avant disparition", une création du Passa Porta Festival, nous avons demandé à des écrivain.e.s à quelle disparition ils et elles assistaient en ce moment dans le monde qui nous entoure. Seule "contrainte" : la réponse devait se faire par lettre... Voici celle de Guadalupe Nettel.

Chers enfants,

Je commence cette lettre manuscrite, en me disant que c’est la première que je vous écris depuis votre naissance, et peut-être l’une des rares que vous recevrez de moi dans votre vie. Si je le fais, c’est pour vous parler de cette habitude, aujourd’hui pratiquement disparue, d’écrire de longs courriers. C’est-à-dire d’écrire concrètement à quelqu’un, comme je le fais maintenant, d’écrire pour raconter sa vie intérieure et sa vie extérieure, d’écrire dans le but de recevoir une réponse, d’établir un canal de communication parallèle à la réalité qui peut se prolonger dans le temps, si les deux parties s’y efforcent. Pour vous, ceux que l’on appelle les post-millennials, qui avant l’âge de trois ans saviez déjà vous servir d’un écran tactile, même les mails sont pratiquement obsolètes et sur le point de disparaître. Pour communiquer avec vos amis à distance, vous n’utilisez que la messagerie instantanée ou les messages vocaux, et comme beaucoup de gens, vous ne voyez pas d’intérêt à l’échange de lettres, ni probablement même aucune beauté.

Pour être tout à fait honnête, j’ai moi-même perdu un peu l’habitude d’écrire à la main, à batailler avec les ratures et les taches d’encre occasionnelles. Depuis votre entrée au collège, vous utilisez chaque jour un peu moins les stylos plume que je vous ai offerts. L’école vous a octroyé à chacun un ordinateur, sur lequel vous faites vos devoirs, vos dissertations et passez vos examens. Si je désapprouve le virage numérique qu’a pris l’enseignement depuis plus de dix ans, j’avoue n’avoir jamais rien fait pour m’y opposer. Il s’avère presque impossible de résister au « progrès » en lequel je crois de moins en moins. Cette idée vous horripile peut-être, mais j’aime imaginer l’avenir comme un retour à la simplicité, à l’analogique. Un retour inspiré non pas par un manque de ressources ou par une catastrophe climatique plus que probable, mais par une décision esthétique et un parti pris des choses. Vous me direz que le papier est profondément anti-écologique, et sans doute avez-vous raison, mais le papier aujourd’hui peut se recycler à l’infini et il est possible de le fabriquer à partir des plantes les plus improbables, même certaines considérées comme des mauvaises herbes. Mais cette lettre n’a pas pour but de vous parler du bien-fondé du papier ou des choses de notre époque qui me déplaisent, mais des correspondances épistolaires, et je pense que j’ai un peu tardé à entrer dans le vif du sujet.

Je commencerais par vous dire que quand j’avais votre âge, onze et quatorze ans, j’avais déjà écrit plus d’une centaine de lettres et reçu probablement le double. Je les envoyais depuis la France, où je vivais avec ma mère, pour raconter à mes amies et mes cousins mexicains à quoi ressemblait le pays dans lequel nous avions déménagé. Je leur expliquais les jeux que les enfants de mon école m’apprenaient. Je leur énumérais les noms des billes : œil de chat, pirate, neige, plomb, et ceux de ces bonbons si différents de ceux qu’eux connaissaient comme les Carambar et les fraises Tagada. En échange, je recevais des nouvelles de leur vie à la frontière des États-Unis. Les avancées détaillées de leurs flirts et de leurs premiers amours, leurs escapades occasionnelles en discothèque. C’était comme découvrir les chapitres d’un roman, un roman campé dans un monde que je reconnaissais et qui était à la fois complètement différent de celui dans lequel je vivais moi. Les lettres étaient aussi mon seul moyen de communiquer avec mon père. Votre grand-père, qui comme vous le savez était incarcéré à cette époque, pouvait avoir de nos nouvelles qu’à travers le courrier. C’était inutile d’envoyer ces lettres à la prison, il fallait les adresser à un membre de la famille ou à une connaissance, et cette personne se chargeait de les lui apporter en personne. Mais cela valait la peine. Avec les lettres n’arrivaient pas seulement les mots que l’on avait soigneusement choisis pour lui, des mots doux qui lui feraient se sentir aimé malgré la distance et les années passées sans le voir, des mots qui d’une façon ou d’une autre adouciraient une blague anodine ou une anecdote rigolote dans la période si difficile qu’il était en train de traverser. Avec les enveloppes que mon père envoyait arrivaient aussi des traces de lui, c’est-à-dire les mouvements de sa main, la feuille qu’il avait tenue entre les doigts, au-dessus de laquelle il avait respiré, ou très probablement versé une larme. Les lettres disaient beaucoup de choses, pas toutes écrites. Elles renfermaient et transportaient des odeurs, avaient différentes textures, une personnalité propre, et en ce sens constituaient un morceau tangible de ce monde duquel elles provenaient. J’ai échangé des lettres avec mon père durant tout le temps où il était en prison. Dans celles-ci, il m’a longuement parlé des conditions de vies des détenus, de comment se reproduisait le système de classes sociales là-bas à l’intérieur, et des privilèges qu’avaient les narcotrafiquants. Il m’a décrit les transactions internes, les trocs de divers objets particulièrement précieux comme les cigarettes, mais aussi les codes de conduite implicites, les expressions qu’il avait apprises au contact de ses nouveaux amis comme « gaffer sa mirette » ou « faire gy ».

Bien des années plus tard, alors que j’étais étudiante en littérature, j’ai fait un petit voyage à l’université de Princeton pour consulter les lettres qu’Elena Garro avait envoyées à Bioy Casares, conservées dans cette bibliothèque, aux côtés des archives de tant d’autres écrivains. Après avoir attendu quelques minutes devant le comptoir, j’ai reçu un paquet rempli de vieux papiers, couverts de l’écriture de cette autrice que je n’ai jamais connue personnellement. Les lire m’a permis de découvrir une part d’elle insoupçonnée, un sens de l’humour, une coquetterie, une médisance que je n’avais jamais perçus dans ses livres. Des correspondances entières d’artistes, de poètes, de femmes et d’hommes politiques, d’intellectuels, de révolutionnaires sont conservées. Elles sont sauvegardées dans des coffres-forts comme des trésors parce que c’est exactement ce qu’elles sont. Les lettres de Van Gogh à son frère Théo retracent toute la réflexion de sa recherche picturale, sa vision de l’art et de la vie en général. Elles renferment les clés de son histoire personnelle et de son parcours psychique. Dans les lettres de Virginia Woolf à Vita Sackville-West, sont consignées non seulement l’histoire d’une amitié entre deux femmes de lettres et d’une grande passion amoureuse, mais aussi la conversation qui a été le point de départ de l’essai Une chambre à soi et du roman Orlando. La lettre de quatre-vingts pages qu’Oscar Wilde a écrite à Alfred Douglas depuis sa cellule et que nous connaissons sous le titre De profundis, commentée par tant de psychanalystes, explique les raisons qui ont conduit Wilde à la ruine sociale et à la faillite. Il est impossible de le savoir avec certitude, mais je suis convaincue que beaucoup de ces lettres ont été écrites sans la conscience qu’elles seraient un jour rendues publiques. Du moins pas celles de Van Gogh ou de Kafka, dans la mesure où ces deux grands génies sont morts pratiquement dans l’anonymat. Plus que par un désir d’accéder à la postérité, ils étaient animés par le simple mais impérieux besoin de communiquer, et c’était la façon habituelle de le faire, même pour les gens qui habitaient la même ville et se voyaient tous les jours. Nous avons tous besoin de raconter des histoires, pour nous comprendre nous-mêmes, pour que les autres nous comprennent, pour expliquer pourquoi nous agissons de telle ou telle manière, pour nous sentir égaux, pour marquer nos différences, pour exprimer ce que nous n’osons pas dire en face. Que nous raconte en général une correspondance ? L’histoire d’un lien, bénéfique ou néfaste, entretenu à distance, parfois pendant plusieurs décennies ; l’intimité de nos bien-aimés auteurs, leurs secrets.

« Détruits cette lettre après l’avoir lue. » C’est ainsi que se termine certaines missives à laquelle, par chance, l’on a désobéi, car il est vrai que par leur trop grande sincérité certaines lettres peuvent s’avérer dangereuses (certains croient même que l’on peut faire de la magie noire avec, étant aussi personnelles que le sang ou qu’un cheveu). Je me souviens du soir où ma mère, certainement un peu ivre, a allumé un feu dans le jardin de la maison et y a jeté les carnets et les lettres qu’elle avait gardés de sa jeunesse jusqu’à cette date, tout en chantant dans des cris qu’elle ne regrettait rien. Que contenaient ces pages qu’elle a pris soin de faire disparaître ? Nous ne le saurons jamais avec certitude, mais vous et moi pouvons l’imaginer. Je sais que certains ont stocké les lettres qu’ils ont reçues dans le coffre-fort d’une banque ou d’un musée pour éviter que quelqu’un ne puisse les lire avant leur mort, comme qui couve une bombe de temps, calculant l’effet qu’aura la publication de ces mots, a posteriori. Je me réjouis à l’avance de toutes les correspondances qui finiront par sortir au grand jour. « Il y a des gens qui, aujourd’hui, gardent cette habitude, même par mail ? », me demanderez-vous de vos petites voix encore enfantines. Malgré le fait que maintenant plus personne n’a le temps, parfois cela arrive tout simplement. Au moment où l’on s’y attend le moins, un mail qui se voulait succinct se transforme en lettre. Nous ressentons le besoin impérieux de communiquer autrement avec quelqu’un qui nous intrigue, qui pour une raison ou une autre nous fascine. Dans ma vie d’adulte, j’ai eu deux grands correspondants auxquels j’ai écrit pendant environ deux ans. L’un venait de Turin, l’autre de Montréal. Je croise les doigts pour que cela vous arrive un jour à vous aussi.

De l’enfance jusqu’aux prémices de l’âge adulte j’ai vu beaucoup de gens écrire des lettres, mais de toutes ces personnes, ma grand-mère était ma préférée. Pendant les mois où j’ai vécu chez elle à Mexico, quand mon frère et moi finissions par nous mettre à faire nos devoirs, elle s’asseyait à la table de la salle à manger, et passait des heures devant du papier calque, à méditer ses phrases. Son rythme était lent et son écriture très soignée avec la calligraphie qui caractérise celle de toute sa génération et qui, du moins en Amérique, est connue sous le nom de Palmer, une graphie anguleuse, légèrement inclinée vers la droite, de fille élevée chez les bonnes sœurs. Ma grand-mère s’adonnait entièrement à la rédaction de ces lettres qu’elle interrompait à peine pour se servir un verre de vin, pour aller se coucher ou pour remplir ses obligations quotidiennes, mais à la fin de la journée elle revenait toujours à l’écriture comme s’il s’agissait d’une broderie qu’elle confectionnait minutieusement pour quelqu’un d’autre, mais aussi d’un refuge, car les longues correspondances sont aussi cela, un espace pour être en totale intimité avec nos êtres chers. La rédaction de ces lettres durait généralement plusieurs jours. Parfois des semaines entières. Je sais, parce que nous nous ressemblons beaucoup, que quand elle marchait dans la rue pour venir nous chercher à l’école ou pour aller faire des courses, elle pensait à ce qu’elle allait écrire quand enfin elle pourrait s’asseoir pour le faire. Le temps que nous consacrions à écrire des lettres, le temps que nous passions à attendre qu’arrive leurs réponses, était tout le contraire de l’immédiateté dans laquelle nous naviguons aujourd’hui, de cette précipitation folle qui nous entraîne et engloutit avec avidité nos journées. Ne vous méprenez pas, je vis aussi à cette époque et je vois les nombreuses vertus qu’il y a d’écrire sur un portable, de pouvoir discuter pendant des heures par téléphone sans se ruiner ou sans avoir à chercher un téléphone débloqué pour appeler à l’étranger, comme c’était le cas avant votre naissance. Moi aussi je suis contrariée quand mes interlocuteurs mettent plus de quelques jours à répondre à mes mails ou quelques heures à mes Whatsapp. Nous avons perdu la faculté d’attendre et la tolérance à l’incertitude. Nous avons perdu la faculté d’interagir dans des temporalités qui ne sont pas celle de la rapidité. Je suis sûre que cela explique en partie l’anxiété qui assaille tant d’entre nous, tout comme cette impression ponctuelle de non-sens, dans la mesure où, comme avec les objets jetables, les surprises, les plaisirs, dont celui de lire un message, durent à peine quelques secondes et ensuite s’oublient. Les lettres au contraire se relisaient plusieurs fois, se savouraient, appartenaient au règne de la lenteur, encore une des choses qui se sont perdues, ou du moins sont déconsidérées et que beaucoup rêvent d’éradiquer pour de bon. Aujourd’hui au lieu de rédiger des lettres, nous postons sur Twitter des messages de 280 signes. Parfois, dans un élan inspiré, quelqu’un se lance dans un fil de discussion. Il y a aussi des gens qui entretiennent des conversations privées via une messagerie instantanée. Ces messages appartiennent à un espace conditionné, à cette même modalité hypothétique et éphémère que l’on appelle virtualité. Le jour ou Facebook, ou Whatsapp disparaîtront, s’en ira avec, au cybercimetière, une partie de notre vie privée. D’un autre côté, ce qui anime les messages que nous partageons et ce qui y est encouragé, c’est la pulsion immédiate, un commentaire de l’actualité, de ce qui est en train de se passer au moment précis où l’on écrit : le trafic, la météo, l’accident ou l’émeute qui advient à quelques mètres ou kilomètres de là. Il est très rare que quelqu’un poste des aphorismes, par exemple. Les émojis – le smiley content, le rouge énervé, la petite larme à l’œil – ont remplacé les longues descriptions que nous faisions de nos états d’âmes.

Il y a un an, après la mort de ma grand-mère, quand nous nous sommes réunis pour vider sa maison, j’ai pu observer ma mère et sa sœur plongées pendant des heures dans la lecture des lettres qui réapparaissaient. Votre arrière-grand-mère n’était pas quelqu’un d’ordonné. Au contraire, jamais je n’ai connu un être humain aussi enclin au chaos. Ce qui est certain c’est qu’il ne lui était jamais passé par la tête de classer ses papiers. Les documents, qu’ils soient personnels ou administratifs, apparaissaient petit à petit sous un manteau, derrière une commode. Une partie du travail consistait à établir un inventaire des objets trouvés (presque tous en désuétude, cela dit en passant) et à se débarrasser de ce qui ne servait plus. Grâce à toutes ces lettres, ma mère et sa sœur ont pu passer en revue l’histoire de leur famille, et se rappeler certains épisodes de leur enfance. Le soir où je suis allée les aider, elles m’ont demandé que j’examine quelques cartons dont personne ne savait ce qu’ils contenaient. J’ai plongé la main dedans et la première chose que j’ai trouvée fut une lettre de mon père, décédé plusieurs années auparavant, qu’il m’avait écrite quand j’étais adolescente. Je peux vous dire que beaucoup plus que ses vêtements, beaucoup plus que les photographies que je garde de lui, cet objet si léger a traversé l’espace et le temps, et par sa seule présence a considérablement réduit l’abîme qui nous sépare du monde des morts. Peut-être qu’un jour, vous ressentirez la même chose en retrouvant ces pages.

Il est maintenant temps pour moi de vous dire au revoir avec l’envie de m’excuser pour la longueur de ma lettre – que dans vingt ans vous trouverez sans doute plus longue encore –, heureuse d’avoir pris le temps de vous laisser par écrit un petit bout de mon histoire, qui est aussi la vôtre.

Votre mère qui vous aime.

Guadalupe

PS : Ne répondez que si vous le voulez, mais sachez que cela me ferait très plaisir de vous lire.